暑期培训期间,一场聚焦基础教育领域学术写作的专题讲座在世外小学举行。本次活动特邀上海师范大学期刊社副编审、《现代基础教育研究》编辑部主任、上海期刊协会期刊编校质量审读专家孙珏老师主讲。围绕“教学案例研究如何转化为学术写作”主题,为在场教师拨开论文写作的迷雾。

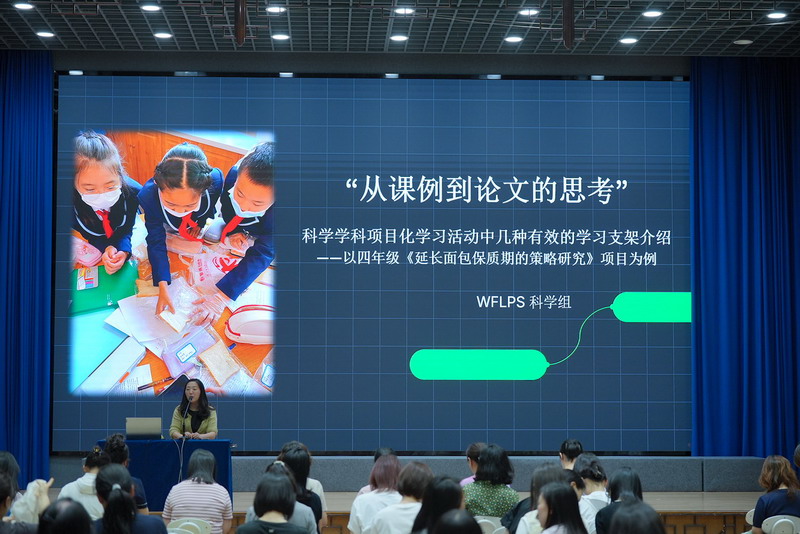

会议由陆素英副校长主持。首先,以陈铀老师领衔的科学备课组和全体老师们分享了他们的真实案例。从刚开始在教学实践中对学习支架的不理解、再到文献检索,多方了解涵义,再到多维度收集课例和数据,以及最终完成从课例到学术表达的转换的真实经历。

直击痛点:诊断基础教育论文写作困境

孙珏老师的报告以一组直击要害的问题切入开场。她说到当前基础教育论文的三大症结,同时也提醒老师们要深刻认识到,“从日常教学困惑中提炼真问题”是学术写作的第一步。

破局之道:构建学术写作全链条方法论

在选题环节,孙老师提出要考虑选题的价值性、创新性、科学性、现实性。她列出了一部分中小学教师已经发表的论文选题,建议老师们要让选题兼具学术价值与现实意义。针对资料收集难题,孙老师分享了“CNKI精准检索五步法”,并特别强调了老师们不妨从日常兴趣点中提炼出研究主题。对于研究的基础:收集资料和分析资料阶段,她现场建议老师们可以从三个角度来分析、思考所收集的资料对理解主题带来什么影响。

逻辑建构部分堪称讲座的“重头戏”。孙老师以《跨界合作:芬兰儿童媒介素养教育述评及其启示》为例,拆解“为什么—是什么—反思什么”的三段式逻辑框架,并为老师们总结出围绕问题的逻辑思路可以分三步走:价值论证、框架分析和实施策略。同时,孙老师还向老师们介绍了“结论”需要具备的四个特征。

实践导向:让研究成果扎根教学土壤

“结论必须新、经得起检验,且具有实践意义。”孙老师通过对几篇案例的分析,阐释如何从教学实践中提炼开拓性结论。她特别提醒教师注意研究的局限性反思。同时,考虑到老师们平时忙于教育教学事务,孙老师给出了论文写作、修改到发表的三个温馨提醒:作者的毅力、修改的效率和交稿的时机。

这场兼具理论高度与实操性的讲座,如同一把钥匙,打开了基础教育实践通往学术表达的大门。当老师们带着教学案例与研究困惑走进会场,带走的不仅是写作技巧,更是一种“在教学中研究,在研究中教学”的专业成长理念。

撰稿:张益

摄影:张子奕